AVALANCHE

Texte : Manon Schaefle

Curation d'exposition réalisée par Andy Rankin et Nelson Pernisco.

Visible du 12/06 au 31/07 2021 à la galerie pal project

Vues d'exposition Romain Darnaud, photos des "pulvérisations" Salim Santa Lucia

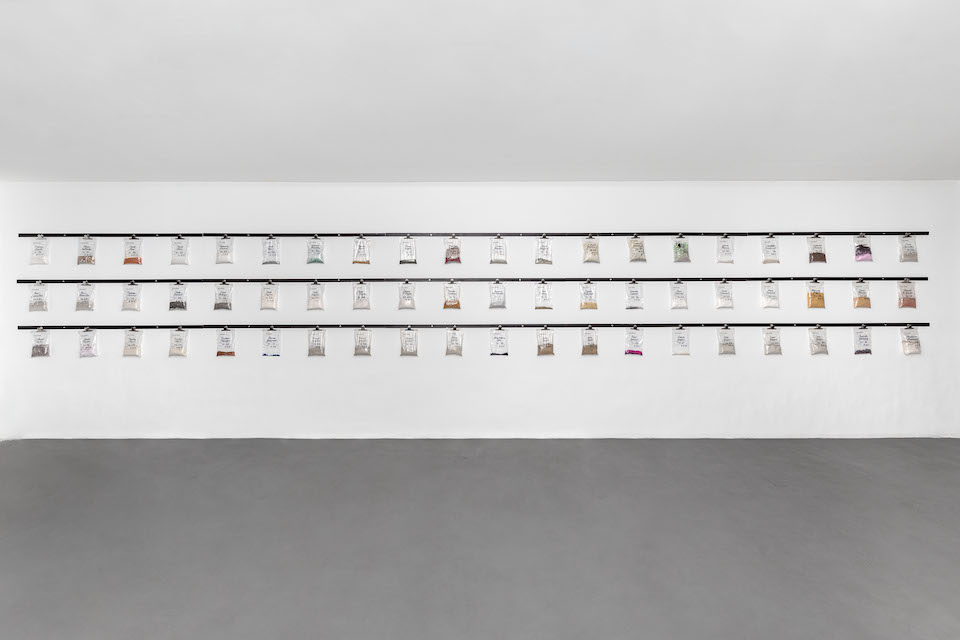

Avalanche est une exposition sous le commissariat du curateur Andy Rankin et de l’artiste Nelson Pernisco, qui se déroule à la galerie pal project du 12 juin au 31 juillet 2021. Les oeuvres de 110 artistes et autres noms de la scène émergente (Paul Gounon, Anna Ternon, Laura Gozlan, None Futbol Club, Marie-Luce Nadal, Yvannoé Kruger…) y sont vendues au gramme, dans des sachets hermétiques transparents, après avoir été intégralement pulvérisées. Plus qu’un objet d’art, « les acheteurs peuvent acheter l’action du temps ». Ou du moins leur en vend-t-on l'idée…Tout ça n’est-il que poudre aux yeux ?

On n’a pas l’habitude de s’intéresser au travail du curateur. Dans l’idée qu’on s’en fait, son rôle est d’être celui ou celle qui « prend soin » des oeuvres. Il s’assure de les faire vivre par des expositions, de les mettre en valeur – esthétiquement mais aussi commercialement – tout en veillant à les préserver, et donc à ne surtout pas les détériorer. Un curateur qui contacte des artistes contemporains pour leur demander de détruire l’un de leurs travaux, ça attire donc inévitablement l’attention.

Etrangement, avec Avalanche, on parlera moins des oeuvres exposées que de l’exposition elle-même. Qu’auraient à nous dire ces oeuvres réduites en cendre, en paillettes, en poudres, en particules, en poussière…? En réalité, beaucoup de choses. Matériaux contenus dans chaque sachet, histoire de l’oeuvre originale jusqu’à sa réduction en morceaux, processus de destruction lui-même, intention de l'artiste… Tous ces éléments pourraient concourir à faire sens, à faire de chacun de ces pochons aux contenus mystérieux des prétendants légitimes (est-ce le cas pour tous ?) au régime de l’art.

Mais les oeuvres en question ont pour la circonstance choisi de se dire par le silence plutôt que le détail, par le vide qu’elles laissent derrière elles après l’acte de destruction, et donc de raconter autre chose que ce qu’on attend d’elles. Les deux commissaires ont en effet délibérément choisi de ne rien mentionner de tout ce qui a été énuméré précédemment. Sacrifice d’une pièce originale, d’un projet raté ou d’un vulgaire rebut… Peu importe ce à partir de quoi les différents artistes ont créé-détruit, tous les sachets sont mis au même niveau et chaque gramme se vend au même prix, fixé à 100 euros. Seules sont montrées, dans le catalogue d’exposition, de rares photos non sourcées et floutées de quelques propositions avant leur pulvérisation. Au mieux, on projète des scénarios possibles à partir des résidus visuels et de ce qu’on connaît du travail de certains. Marie-Luce Nadal, passionnée par les puissances telluriques et la météorologie, a déjà réussi l’exploit de faire pleurer les nuages ou encore d’encapsuler des coups de tonnerre. Son sachet en apparence vide affichant 1 gr sur la balance, pourraient donc parfaitement contenir un nuage à l’intérieur. La rumeur dit que d’autres contiennent des produits stupéfiants. La machine à fantasmes fonctionne à plein régime.

Etrangement, avec Avalanche, on parlera moins des oeuvres exposées que de l’exposition elle-même. Qu’auraient à nous dire ces oeuvres réduites en cendre, en paillettes, en poudres, en particules, en poussière…? En réalité, beaucoup de choses. Matériaux contenus dans chaque sachet, histoire de l’oeuvre originale jusqu’à sa réduction en morceaux, processus de destruction lui-même, intention de l'artiste… Tous ces éléments pourraient concourir à faire sens, à faire de chacun de ces pochons aux contenus mystérieux des prétendants légitimes (est-ce le cas pour tous ?) au régime de l’art.

Mais les oeuvres en question ont pour la circonstance choisi de se dire par le silence plutôt que le détail, par le vide qu’elles laissent derrière elles après l’acte de destruction, et donc de raconter autre chose que ce qu’on attend d’elles. Les deux commissaires ont en effet délibérément choisi de ne rien mentionner de tout ce qui a été énuméré précédemment. Sacrifice d’une pièce originale, d’un projet raté ou d’un vulgaire rebut… Peu importe ce à partir de quoi les différents artistes ont créé-détruit, tous les sachets sont mis au même niveau et chaque gramme se vend au même prix, fixé à 100 euros. Seules sont montrées, dans le catalogue d’exposition, de rares photos non sourcées et floutées de quelques propositions avant leur pulvérisation. Au mieux, on projète des scénarios possibles à partir des résidus visuels et de ce qu’on connaît du travail de certains. Marie-Luce Nadal, passionnée par les puissances telluriques et la météorologie, a déjà réussi l’exploit de faire pleurer les nuages ou encore d’encapsuler des coups de tonnerre. Son sachet en apparence vide affichant 1 gr sur la balance, pourraient donc parfaitement contenir un nuage à l’intérieur. La rumeur dit que d’autres contiennent des produits stupéfiants. La machine à fantasmes fonctionne à plein régime.

L’absence de détails, d’éléments pour appréhender ce qui est exposé nous impose de renoncer à nos attentes habituelles. Il n’y a pas à proprement parler d’unité ni d’unicité de l’œuvre. On ne les vend pas au grain mais au poids ; on n’achète donc pas une œuvre entière mais une dose, relativement à ce qu’on est prêt à donner pour se la procurer.

Des dizaines de sacs Ziploc alignés aux murs, une balance électronique érigée au centre de la galerie et un vendeur qui soupèse avec attention des quantités de poudres avant de les reconditionner dans des petits sachets individuels… La scénographie joue avec un univers de références très spécifique : celui du négoce, et encore plus précisément du deal. Ce qui fait de l’acte de transaction le point nodal de tout.

Des dizaines de sacs Ziploc alignés aux murs, une balance électronique érigée au centre de la galerie et un vendeur qui soupèse avec attention des quantités de poudres avant de les reconditionner dans des petits sachets individuels… La scénographie joue avec un univers de références très spécifique : celui du négoce, et encore plus précisément du deal. Ce qui fait de l’acte de transaction le point nodal de tout.

D’abord, on est tenté d’appréhender cet ovni curatorial par le prisme de la postmodernité. L’exposition redéfinit les rôles standard de l’artiste, du commissaire et du marchand d’art, comme un étrange théâtre qui met en abyme le monde de la galerie d’art et ses codes pour les rejouer d’une façon décalée.

Cette mise en scène des échanges marchands et la métaphore du deal sont-elles faites pour signifier la marchandisation à outrance de l’art et la dépossession de tout le milieu au profit d’un système capitaliste hégémonique ? De façon indéniable, les oeuvres sont sur-représentées comme produits, et cet aspect peut prendre le pas sur le reste. Ces 110 pièces épinglées sur les quatre murs de la galerie comme sur des étales ressemblent fortement à des biens et leurs étiquettes qui affichent sous nos yeux des noms et des aspects plus ou moins vendeurs…

Cette mise en scène des échanges marchands et la métaphore du deal sont-elles faites pour signifier la marchandisation à outrance de l’art et la dépossession de tout le milieu au profit d’un système capitaliste hégémonique ? De façon indéniable, les oeuvres sont sur-représentées comme produits, et cet aspect peut prendre le pas sur le reste. Ces 110 pièces épinglées sur les quatre murs de la galerie comme sur des étales ressemblent fortement à des biens et leurs étiquettes qui affichent sous nos yeux des noms et des aspects plus ou moins vendeurs…

S’il ne les contredit pas, Andy Rankin laisse entendre que ces réflexions sont surtout celles de leur accidentel prédécesseur Hervé Fischer. Accidentel, parce que les deux commissaires n’en avaient jamais entendu parler avant que des artistes contactés pour participer à l’exposition ne leur fassent découvrir un autre projet plus ancien et dont Avalanche constitue à leurs yeux une réminiscence.

En 1974, l’artiste Hervé Fischer présentait des débris d’œuvres sous sachets plastiques hygiéniques dans son exposition Hygiène de l’art : la déchirure. On se trouvait alors dans une époque artistique en pleine effervescence : la grande époque de l’art conceptuel, où l’art se faisait progressivement de plus en plus synonyme de progrès, de démonstration de force par son caractère original et novateur, de génie. Les artistes étaient dans une constante représentation de soi, il fallait absolument être à l’avant-garde. Hervé Fischer a eu pour geste de démystifier le monde de l’art, d’inviter les artistes à se démystifier eux-mêmes en acceptant de détruire l’une de leurs œuvres. Une façon de redescendre sur terre pour une sphère de plus en plus déconnectée, qui commençait à évoluer en vase clos, hermétique aux profanes, et qui ouvrait grand les portes à la spéculation financière. Il fallait en finir avec cette course effrénée à la nouveauté, qui n’est pas une valeur en soi mais se vend alors à prix d’or – plus que les qualités intrinsèques de l’œuvre.

Pour ce qui est d’Avalanche, le fait de réduire en poussière annule-t-il ou au contraire accentue-t-il le fétichisme de la marchandise ? En rendant opaque tout le travail qu’il a fallu pour produire le contenu des sachets et en égalisant la valeur de chacun au poids, la démarche sépare entièrement la valeur marchande de l’œuvre du travail humain et social qu’il a fallu pour la produire. Et même, elle leur attribue une sorte de valeur sacrée ou magique qui remplace la première : l’idée que ces œuvres condensent et réifient « l’action du temps », qui peut dès lors s’acheter et se posséder comme une chose. Un peu comme une relique religieuse, d’un lambeau de linge vieux de plusieurs millénaires, peut devenir un bien inestimable pour les adeptes d’une croyance. Avalanche réhabilite donc un rapport à l’œuvre d’art qu'Hervé Fischer à son époque avait voulu déconstruire.

En 1974, l’artiste Hervé Fischer présentait des débris d’œuvres sous sachets plastiques hygiéniques dans son exposition Hygiène de l’art : la déchirure. On se trouvait alors dans une époque artistique en pleine effervescence : la grande époque de l’art conceptuel, où l’art se faisait progressivement de plus en plus synonyme de progrès, de démonstration de force par son caractère original et novateur, de génie. Les artistes étaient dans une constante représentation de soi, il fallait absolument être à l’avant-garde. Hervé Fischer a eu pour geste de démystifier le monde de l’art, d’inviter les artistes à se démystifier eux-mêmes en acceptant de détruire l’une de leurs œuvres. Une façon de redescendre sur terre pour une sphère de plus en plus déconnectée, qui commençait à évoluer en vase clos, hermétique aux profanes, et qui ouvrait grand les portes à la spéculation financière. Il fallait en finir avec cette course effrénée à la nouveauté, qui n’est pas une valeur en soi mais se vend alors à prix d’or – plus que les qualités intrinsèques de l’œuvre.

Pour ce qui est d’Avalanche, le fait de réduire en poussière annule-t-il ou au contraire accentue-t-il le fétichisme de la marchandise ? En rendant opaque tout le travail qu’il a fallu pour produire le contenu des sachets et en égalisant la valeur de chacun au poids, la démarche sépare entièrement la valeur marchande de l’œuvre du travail humain et social qu’il a fallu pour la produire. Et même, elle leur attribue une sorte de valeur sacrée ou magique qui remplace la première : l’idée que ces œuvres condensent et réifient « l’action du temps », qui peut dès lors s’acheter et se posséder comme une chose. Un peu comme une relique religieuse, d’un lambeau de linge vieux de plusieurs millénaires, peut devenir un bien inestimable pour les adeptes d’une croyance. Avalanche réhabilite donc un rapport à l’œuvre d’art qu'Hervé Fischer à son époque avait voulu déconstruire.

L’époque a changé. Les considérations d’aujourd’hui ne sont plus tout-à-fait les mêmes qu’hier bien qu’on retrouve des constantes, et des liens de cause à effet. Les temps sont moins à l’analyse critique des structures sociales seules qu’à leur rattachement à une pensée du vivant et des écosystèmes dans une approche globale. Et cela n’a pas échappé aux deux commissaires, imprégnés des théories du collapse et qui ont une conscience accrue de l’écocide en cours mais aussi des limites qu’on donne à l’idée d’effondrement.

« Seul le vide, qui constitue l’essentiel de ce que nous connaissons, reste immuable. C’est le vide qui permet à la matière d’être. Son existence, dont on pourrait penser qu’elle n’est qu’un marqueur d’absence, permet à l’univers de s’étendre, aux planètes de s’épanouir et aux particules de virevolter. »1

Pour eux, ces oeuvres réduites en morceaux ont un tout autre sens que celui que leur donnait Hervé Fischer. La pulvérisation imite le phénomène naturel de l’érosion, chose invisible à l’échelle de l’oeil et du temps humain, mais qui emporte tout dans son mouvement. L’érosion est placée au centre de tout, comme principe universel et indomptable. L’effondrement, qu’ils ont infligé avec un peu d’avance à ces œuvres pulvérisées, ne signifie pas la fin du monde. Juste de celle de notre monde d’humain·e·s, dont ne restera un jour que quelques traces – une poudre.

« Seul le vide, qui constitue l’essentiel de ce que nous connaissons, reste immuable. C’est le vide qui permet à la matière d’être. Son existence, dont on pourrait penser qu’elle n’est qu’un marqueur d’absence, permet à l’univers de s’étendre, aux planètes de s’épanouir et aux particules de virevolter. »1

Pour eux, ces oeuvres réduites en morceaux ont un tout autre sens que celui que leur donnait Hervé Fischer. La pulvérisation imite le phénomène naturel de l’érosion, chose invisible à l’échelle de l’oeil et du temps humain, mais qui emporte tout dans son mouvement. L’érosion est placée au centre de tout, comme principe universel et indomptable. L’effondrement, qu’ils ont infligé avec un peu d’avance à ces œuvres pulvérisées, ne signifie pas la fin du monde. Juste de celle de notre monde d’humain·e·s, dont ne restera un jour que quelques traces – une poudre.

En intégrant des scénarios de destruction dans son propre travail (BUNKER C.A.A.O.U. CTRL-ALT-ESC, À la vitesse du désir…), Nelson Pernisco dit s’être aperçu « combien était fragile (…) l’histoire de l’art, et le fait qu’une oeuvre soit désignée, touchée du doigt par un collectionneur pour être sauvegardée, ou par une collection publique, ne tenait souvent pas à grand chose ». La possibilité qu’une oeuvre soit détruite provoque souvent le désir de l’acheteur ou du collectionneur, de peur de la voir disparaître. Mais alors ceux-ci oublient que ce retour à l’état de particules est leur destin, qu’ils ne seront pas pour l’éternité leurs sauveurs. La nature et ses forces l’emportent en puissance sur la manufacture humaine, et détermine à la fin de la valeur de tout – qui est que tout est poussière et redeviendra poussière. L’art, amené à subir l’action du temps, est comme toute chose dérisoire…

Avalanche débouche donc sur une sorte de pensée néo-pascalienne de la vanité primordiale de l’anthropocène et de ses avatars, non sans faire écho à Bernard-Marie Koltès et sa pièce Dans la solitude des champs de coton (1985), laquelle restait cependant focalisée sur les relations sociales et la nature humaine. Elle n’avait pas ce propos sur la nature au sens global. Chez Koltès, il s’agissait alors d’un dialogue entre un « dealer » et un « client », deux personnages pour le moins allégoriques, dans un échange borderline qui menace à chaque instant de dégénérer en conflit. Se créent des interactions et subterfuges par lesquelles on s’aperçoit que le désir et l’économie marchande sont ce qui fait tenir tous les rapports humains. Je veux ce que tu as et je vis pour me le procurer ; j’ai ce que tu veux, ce à travers quoi j’existe à tes yeux, mais tout ça ne fonctionne que si on le dissimule.

Avalanche débouche donc sur une sorte de pensée néo-pascalienne de la vanité primordiale de l’anthropocène et de ses avatars, non sans faire écho à Bernard-Marie Koltès et sa pièce Dans la solitude des champs de coton (1985), laquelle restait cependant focalisée sur les relations sociales et la nature humaine. Elle n’avait pas ce propos sur la nature au sens global. Chez Koltès, il s’agissait alors d’un dialogue entre un « dealer » et un « client », deux personnages pour le moins allégoriques, dans un échange borderline qui menace à chaque instant de dégénérer en conflit. Se créent des interactions et subterfuges par lesquelles on s’aperçoit que le désir et l’économie marchande sont ce qui fait tenir tous les rapports humains. Je veux ce que tu as et je vis pour me le procurer ; j’ai ce que tu veux, ce à travers quoi j’existe à tes yeux, mais tout ça ne fonctionne que si on le dissimule.

« Quand les mythes ont disparu, les mystères éclosent », nous dit le statement d’Avalanche. Voilà un bon résumé de la nature de la transaction qui s’opère dans cette vente d’art au gramme. Ces mythes que l’exposition révèle, ce sont ceux de la relativité du caractère durable et de la valeur objective – qu’on fixe parfois à un prix inestimable – des productions humaines. À l’instar de Koltès, l’exposition met à nu en les exhibant les sortilèges de la magie capitaliste, qui fabrique et donne l’illusion de la valeur aux marchandises en déclenchant par tous les moyens le phénomène du désir. Preuve qu’elle les a bien cernés. Et elle ne s’y oppose pas, car comme Koltès elle a compris que cette économie du désir de l’autre, du mimétisme, est ce qui fait tenir toutes les relations humaines. Vanité ! voilà notre condition inextricable…

La scénographie ne se prive donc pas de s’accaparer les codes d’un magasin– lieu où le commerce des désirs se livre au grand jour. Avalanche n’est pas une entreprise humaniste ; elle n’entreprend pas une grande critique des comportements humains pour déclencher une prise de conscience, un changement, un progrès.

Qu’est-ce que ce « vide » maintes fois évoqué par Andy Rankin et Nelson Pernisco, si ce n’est, dans sa manifestation humaine, ce désir ubique qui anime notre existence et se transforme à l’occasion en un terrible sentiment de manque ? Par-delà, il est aussi un élément suprême au coeur du monde physique. Le vide précède l’être. La destruction donne aux oeuvres une dimension supra-humaine. Quand le monde des humains se sera effondré de trop de désirs prédateurs, ces poudres sont ce qui restera de son art.

Avalanche troque les mythes (autour de l’art, du sens de l’existence humaine…) contre les mystères, soit toutes ces choses qui nous dépassent telles la substance du désir – au coeur de des comportements humains, parfois nuisibles, au sein des éco-systèmes – ou encore les phénomènes naturels comme l’érosion. Tous ceux que ces œuvres en poudre laissent perplexes devront se rappeler que celles qui séduisent leur bon goût sont des mythes, le talent d’un artiste étant de générer des histoires à partir de son travail.

On en reprendra bien une dose.

« Si le fixe tu sais dissoudre

Et le dissous faire voler

Puis le volant fixer en poudre

Tu as de quoi te consoler »2

La scénographie ne se prive donc pas de s’accaparer les codes d’un magasin– lieu où le commerce des désirs se livre au grand jour. Avalanche n’est pas une entreprise humaniste ; elle n’entreprend pas une grande critique des comportements humains pour déclencher une prise de conscience, un changement, un progrès.

Qu’est-ce que ce « vide » maintes fois évoqué par Andy Rankin et Nelson Pernisco, si ce n’est, dans sa manifestation humaine, ce désir ubique qui anime notre existence et se transforme à l’occasion en un terrible sentiment de manque ? Par-delà, il est aussi un élément suprême au coeur du monde physique. Le vide précède l’être. La destruction donne aux oeuvres une dimension supra-humaine. Quand le monde des humains se sera effondré de trop de désirs prédateurs, ces poudres sont ce qui restera de son art.

Avalanche troque les mythes (autour de l’art, du sens de l’existence humaine…) contre les mystères, soit toutes ces choses qui nous dépassent telles la substance du désir – au coeur de des comportements humains, parfois nuisibles, au sein des éco-systèmes – ou encore les phénomènes naturels comme l’érosion. Tous ceux que ces œuvres en poudre laissent perplexes devront se rappeler que celles qui séduisent leur bon goût sont des mythes, le talent d’un artiste étant de générer des histoires à partir de son travail.

On en reprendra bien une dose.

« Si le fixe tu sais dissoudre

Et le dissous faire voler

Puis le volant fixer en poudre

Tu as de quoi te consoler »2

Notes :

1 Statement d’Avalanche - Texte par Andy Rankin

2 Gaston Bachelard, cité par Nelson Pernisco

1 Statement d’Avalanche - Texte par Andy Rankin

2 Gaston Bachelard, cité par Nelson Pernisco

Bad to the Bone – Avalanche – Texte Manon Schaefle

Bad to the Bone has been founded and is published by Hervé Coutin