SFCVMI

Shock Factory. Culture visuelle des musiques industrielles (1969-1995) – entretien avec Nicolas Ballet.

Par Manon Schaefle

La scène industrielle n’a jamais été confortable. Elle se laisse peu récupérer par les logiques, justement, industrielles de la musique commerciale. Trop de subversion, trop d’ambiguïté. Même pour son public, il y a un réel enjeu de lisibilité : les idéologies, pensées et affiliations des groupes sont souvent insaisissables ou difficilement réductibles à des concepts simples. Ses sonorités bruyantes et hostiles et ses visuels jugés scandaleux la repoussent dans l’ombre, ombre qui lui satisfait pour développer son laboratoire politique et esthétique clandestin.

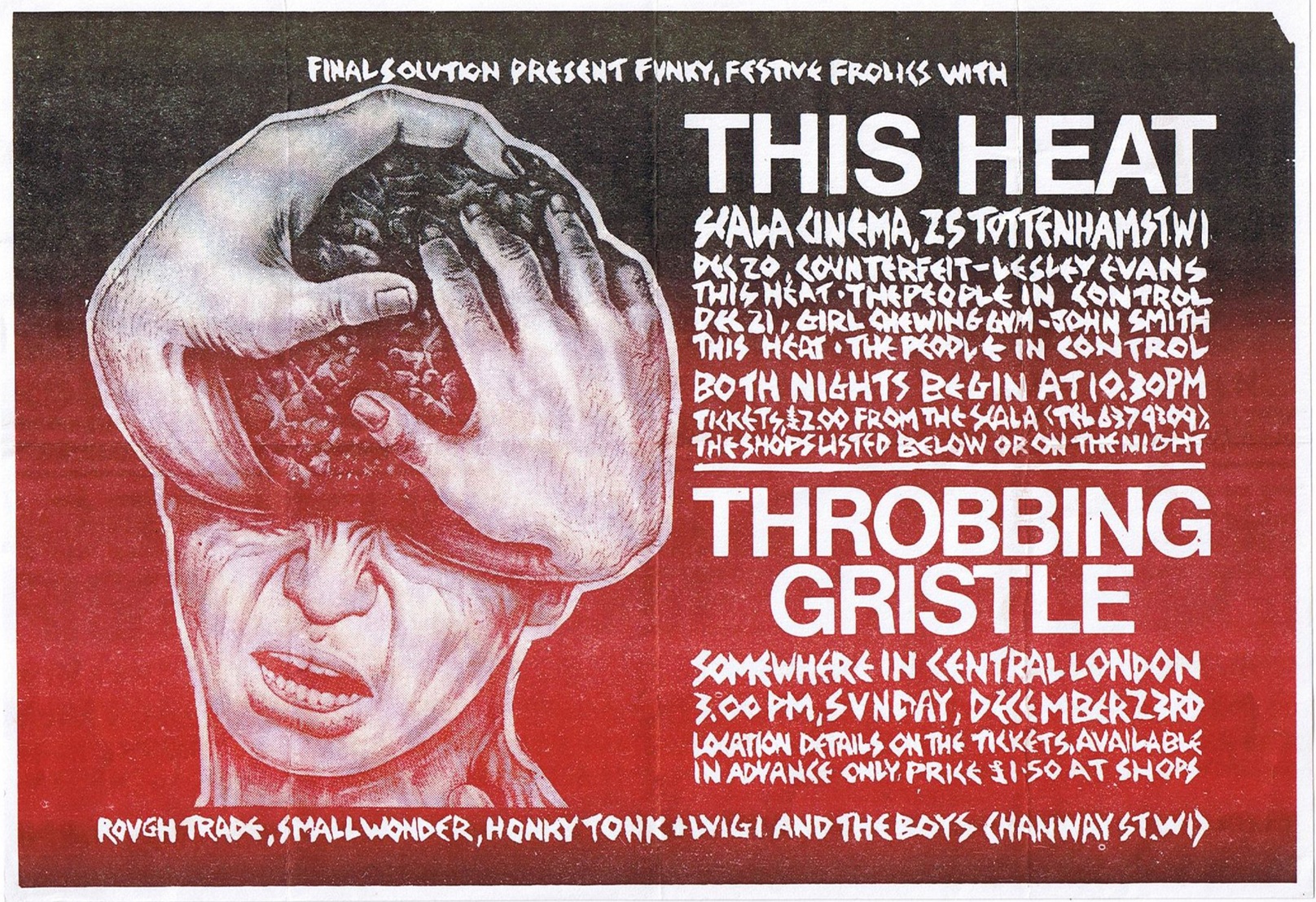

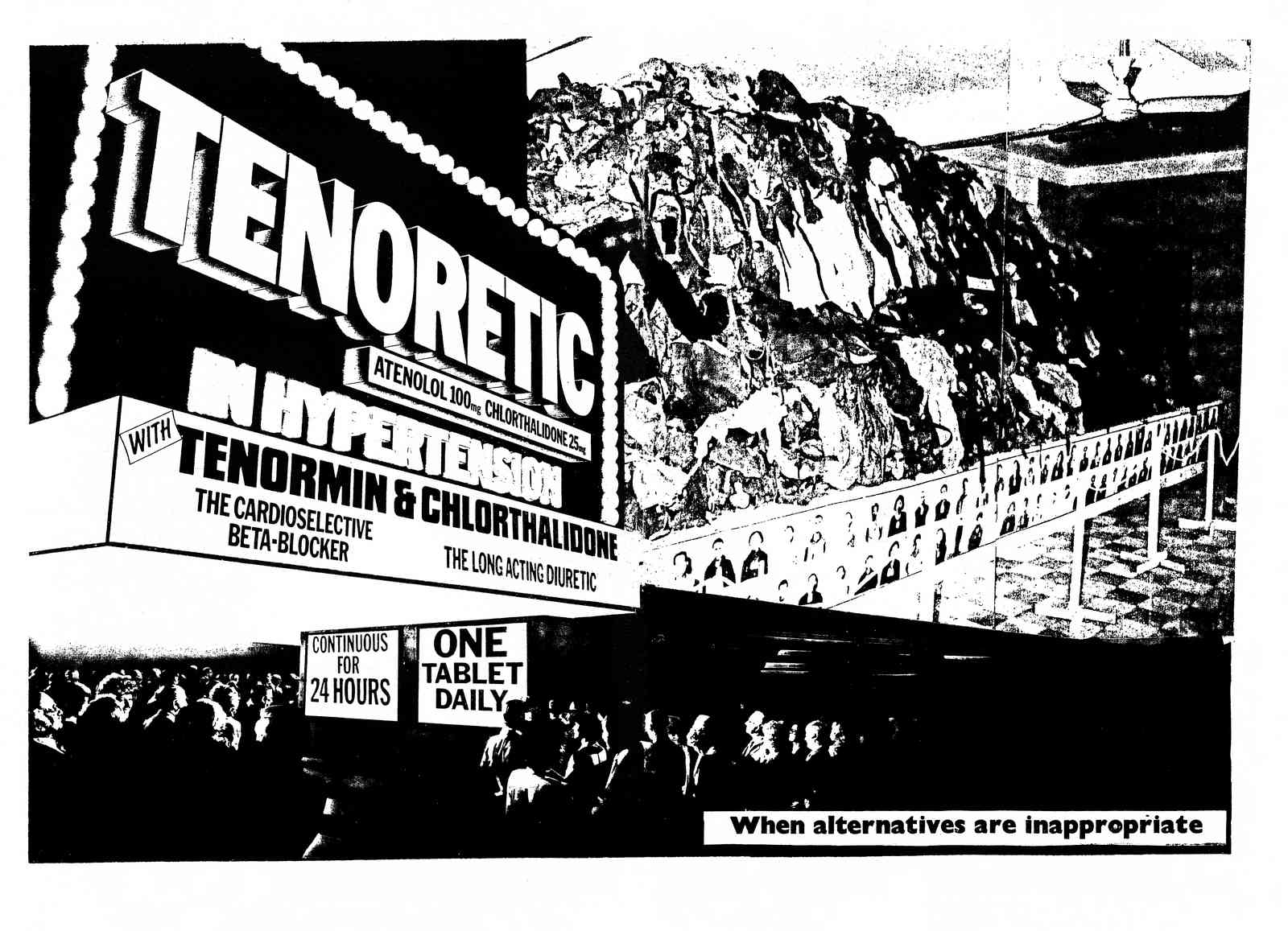

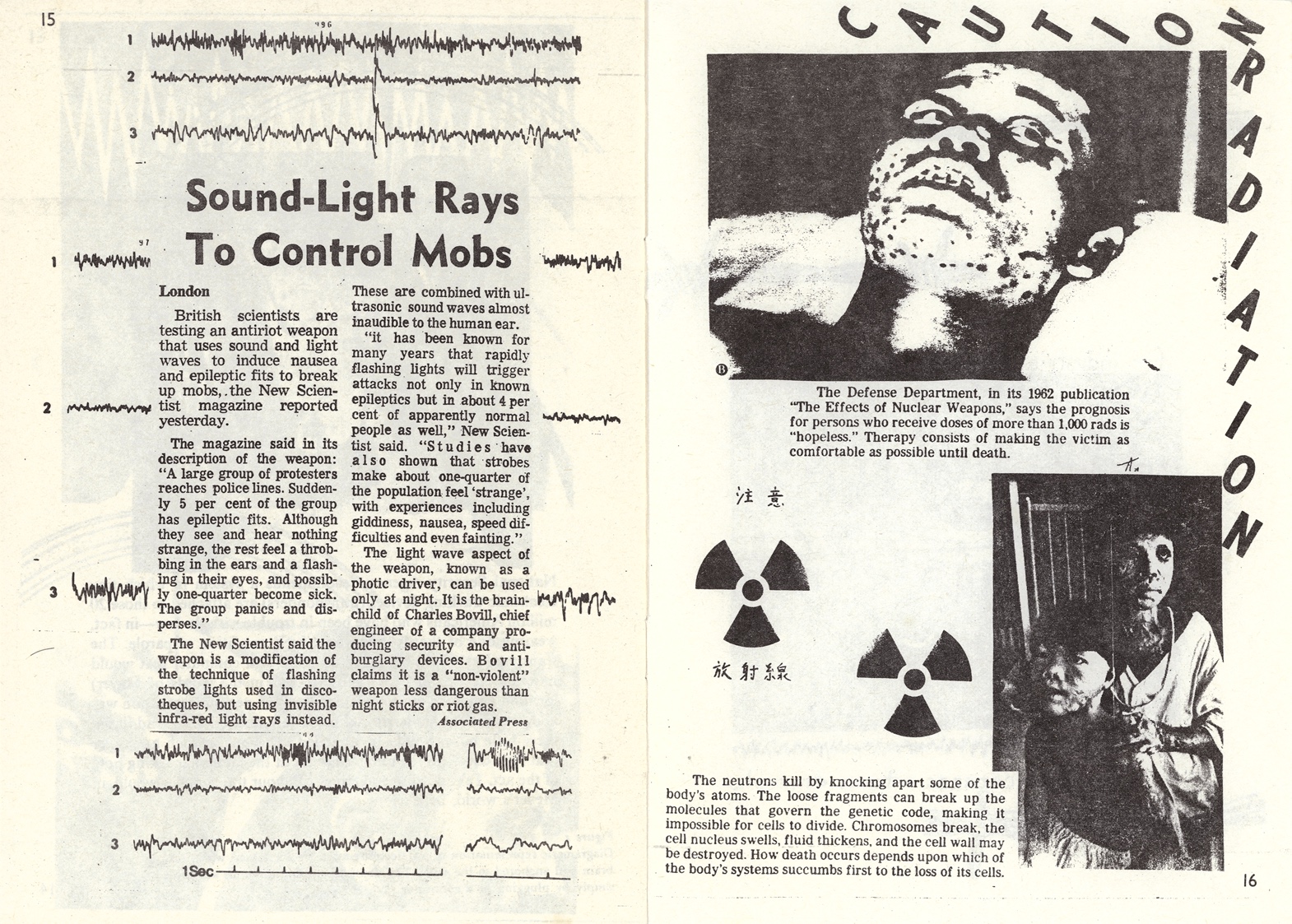

Dès ses débuts, elle s’est installée dans la marge, bricolant ses disques, ses cassettes, ses flyers comme on fabrique des armes artisanales. Sonoriquement, elle nous immerge dans le bruit des machines, de l’industrie moderne avec ses turbines, le roulement des chaînes, les fours, les gestes répétitifs, martelés, bruts, qui sculptent les corps et consciences par l’épuisement, les conditions extrêmes, le mouvement continu… De là, elle produit aussi une esthétique visuelle qui repose sur le recyclage d’images « chocs » : archives militaires, publicités, iconographies médicales, visuels pornographiques. Collées, recomposées, ces images génèrent un malaise voulu, assumé par les artistes. À l’autre bout de la chaîne, côté public, comment les recevoir ?

Personnellement, je ne crois pas que ce qui m’attire dans cette scène est de l’ordre d’une complaisance, d’un goût pour la transgression insignifiante, ce « désir ultra-rockiste d’être vu en train de faire un pied de nez au consensus », comme dirait Mark Fisher (K-punk, éditions Audimat). Je suis par contre très sensible au rejet que beaucoup de ces artistes ont de la musique comme pur divertissement. Je recherche dans ces musiques un effet politique semblable à la « perforation » (Mark Fisher, toujours), à la production d’une rupture dans ce qu’on accepte être la réalité. Quand elles viennent perturber des modèles habituels de pensée et comportement.

Parmi ces armes de « perforation », j’affectionne la théâtralité (trop peu perçue comme telle) qui innerve la scène industrielle et ses artistes, avec leurs personae, jeux de rôles et postures qui ne reflètent pas forcément un parti pris réel.

Cette dimension performative, sans aller jusqu’à dire que la scène industrielle n’est que ça, est hyper stimulante mais génère des incompréhensions dans la réception du message… Message que les artistes désirent eux-mêmes défaillant, difficile à interpréter, a contrario de la réception passive du message publicitaire. Le terme « industriel » définit en soi déjà un jeu de mise en scène, un certain rapport à la consommation, au travail et au corps que les artistes veulent re-jouer / sur-jouer, sans pour autant adhérer à la société industrielle, ses mécanismes productifs, artefacts et valeurs.

Shock Factory. Culture visuelle des musiques industrielles (1969-1995), ouvrage de Nicolas Ballet, tiré de sa thèse, permet de faire l’état des lieux de cette scène, équivoque et pétrie de paradoxes, comment elle s’est construite et quelle trace elle a laissé dans les musiques actuelles. Son approche historique est redoublée d’analyses qui rendent visible la complexité des démarches artistiques qui ont constitué le genre.

La “Shock Factory” n’est pas seulement un répertoire d’images violentes : c’est une machine à produire du sens en bousculant les évidences. À travers ses supports bricolés, ses réseaux analogiques et ses performances radicales, la culture industrielle a créé un langage total, sonore et visuel, qui continue d’inspirer et de questionner.

La force de frappe du mouvement repose pour beaucoup sur sa manufacture. On fait tout soi-même, rien n’est laissé au hasard ou à un tiers (manager, producteur…) Flyers photocopiés, fanzines, bandes enregistrées sur magnétophones… sont ses artefacts in-industriels, son héritage… tout en imitant le bruit des machines, la cadence fordiste et tayloriste, les slogans publicitaires… Les lectures de Foucault, Adorno ou de Debord ne sont jamais loin, mais elles sont venues après, comme pour donner une assise théorique a posteriori à une scène-machine musicale pensante, cérébrale.

Globalement, dans ces images qui font « choc », ce n’est pas de la provocation gratuite, mais une stratégie : placer sous les yeux ce que la société dissimule, ou banalise. Une pédagogie brutale. Si certains ont accusé les artistes de complaisance, c’est en réalité cette zone grise qui constitue le moteur critique : un miroir déformant qui oblige à interroger nos propres représentations. Et nos limites.

Les principes fondateurs solides de la scène industrielle – provocation, indépendance, expérimentation, lui valent d’exister encore aujourd’hui, avec toujours un pouvoir de déclencher des séismes perceptifs et psychiques. La musique industrielle a su faire de l’underground une fabrique de communauté, non sans conflits et dissensions.

Place à l’entretien avec Nicolas Ballet qui parle avec tact, et l’appui de nombreuses références, de l’histoire fascinante de cette scène.

Manon S.

Peux-tu présenter en deux mots ton livre et pour se mettre tout de suite dans le bain vu qu’il s’agit de culture visuelle, nous parler d’une image « choc » de ton répertoire, celle de la couverture ou une autre.

Nicolas Ballet

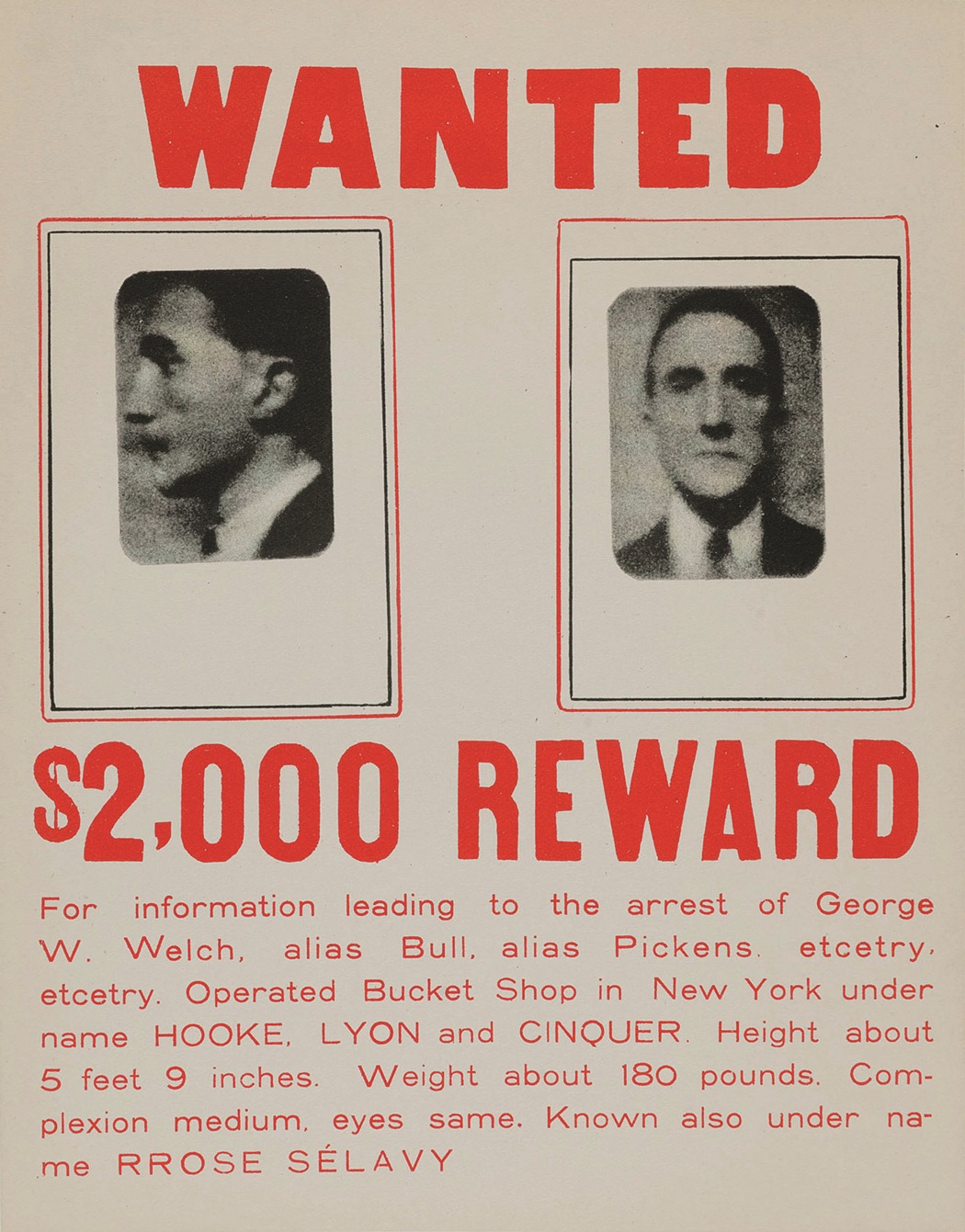

Shock Factory traite des apports visuels de la scène des musiques industrielles qui émerge au milieu des années 1970. Elle est constituée par des artistes qui viennent aussi du champ de la performance et d’autres pratiques artistiques, et qui participent à créer une culture visuelle à travers des images qu’ils créent depuis cette époque-là. C’est un courant qui émerge en Angleterre mais qui a des incidences dans le reste de l’Europe, aux Etats-Unis et au Japon, à travers une scène qui est connectée essentiellement par un réseau indépendant international. On voit émerger la construction d’une scène à distance, par voie postale, par mail art… Ces interactions vont être décisives dans l’élaboration d’un mouvement alternatif à travers un public qui va s’intéresser à des productions qui jouent autant d’images et de concepts que de musique, même si les groupes produisent bien sûr des compositions musicales. En tout cas, c’est ce point de vue qui m’a intéressé ; cet aspect conceptuel, mais aussi visuel, lié au champ de l’histoire de l’art, mais pas que, pour pouvoir créer un mouvement artistique global constitué de différentes pratiques, hybrides et pluridisciplinaires. C’est vraiment une histoire qui m’a passionné, qui vient de l’intérêt que je portais pour des scènes metal extrêmes, en particulier Black Metal, que j’écoute depuis l’adolescence et qui m’ont permis étrangement de découvrir les premiers acteurs de la scène industrielle.

Manon S.

Tu n’as pas pensé à faire la même thèse, mais sur la culture visuelle du black metal ? Qu’est-ce qui t’a fixé sur la scène industrielle ?

Nicolas Ballet

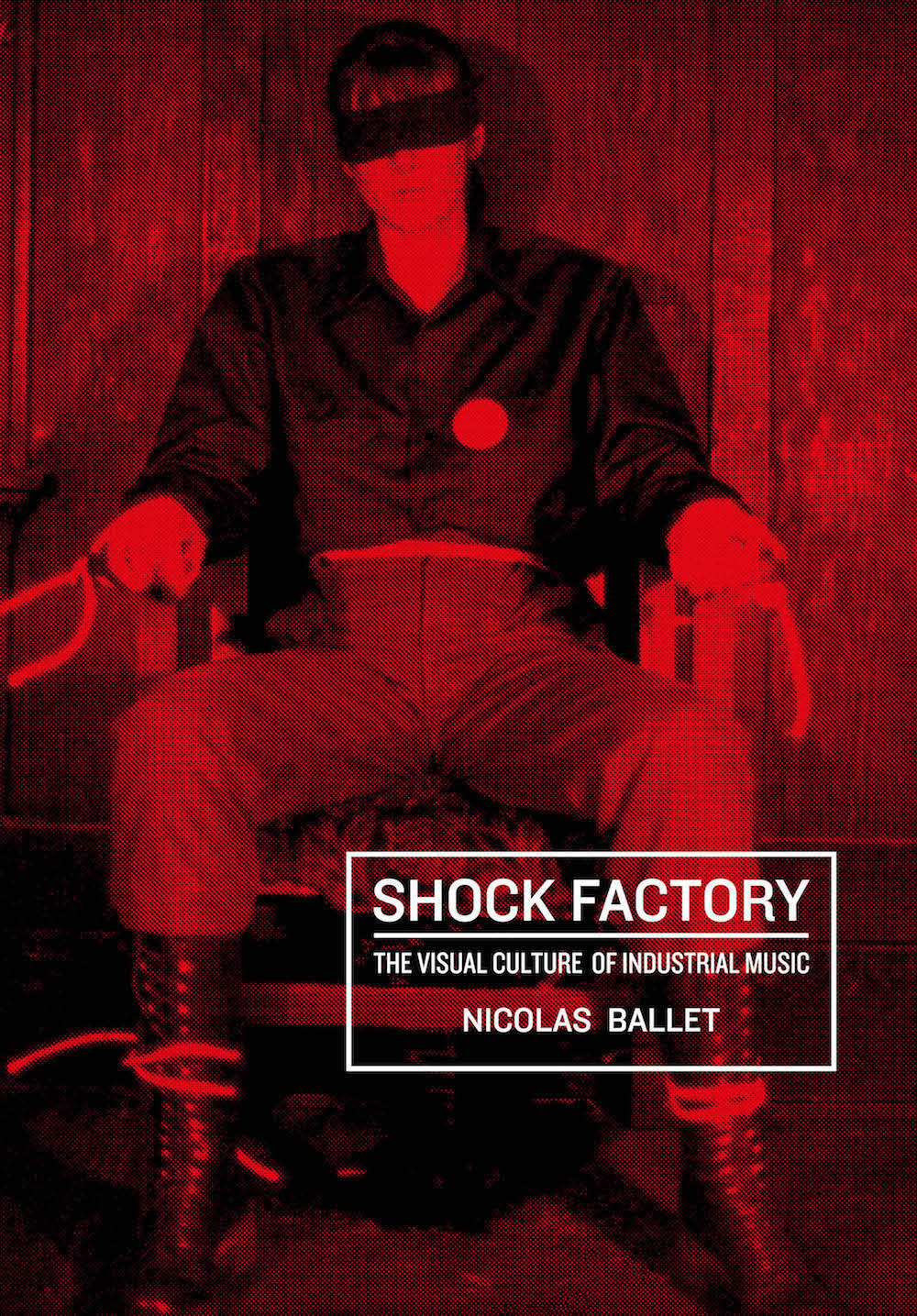

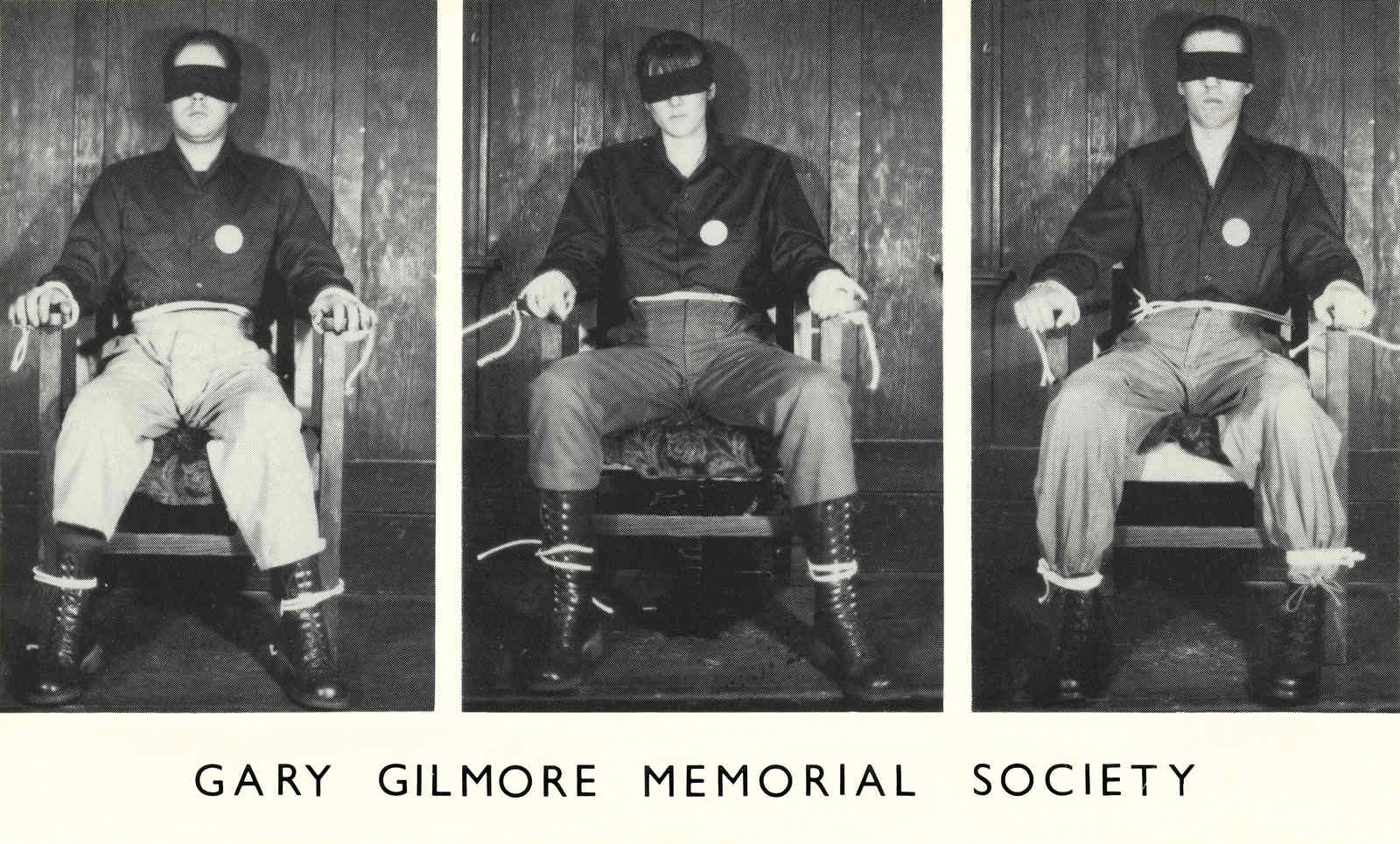

Si, mais je voulais explorer des concepts contre-culturels hérités de certaines figures tutélaires de la culture dissidente américaine comme William S. Burroughs, ou d’auteurs d’anticipation comme J. G. Ballard, dont on parlait tout à l’heure, et qui ont été matérialisés par les œuvres de groupes industriels afin de transcrire l’état d’alerte qu’ils éprouvaient face aux injustices sociales de leur quotidien ; celles du gouvernement Thatcher dès la fin des années 1970, notamment. Avec le black metal, je ressentais moins cet aspect-là, même s’il y a aussi des groupes qui se documentent également, mais sur des thématiques plus éloignées de celles du contrôle mental ou d’autres aspects qu’on peut retrouver dans la scène industrielle. On retrouve quand même quelques liens entre les deux scènes lorsqu’il s’agit de satanisme et de criminologie, domaines explorés pour des raisons différentes… Il y existe quelques connexions visuelles, et aussi musicales : les riffs ultra saturés et répétitifs du black peuvent renvoyer aux sons abrasifs et hypnotisant de la noise. Et pour essayer de répondre à ta question sur l’image de couverture, elle est très importante et fait d’ailleurs l’objet d’un chapitre. La photo est issue d’une performance de 1977, Gary Gilmore Memorial Society. Cosey Fanni Tutti, qu’on voit sur la couverture, Genesis P-Orridge et Monte Cazazza y rejouent l’exécution ultramédiatisée du meurtrier américain Gary Gilmore, mis à mort la même année et qui a choisi lui-même d’accepter son sort. L’événement a profondément fasciné les trois artistes au point d’en faire un re-enactement, en se photographiant sur de fausses chaises d’exécution et en se disposant un bandeau sur les yeux et une cible au niveau de leur cœur pour que, tour à tour, ils visent cette cible d’une arme à feu prêtée par Monte Cazazza.

Reprendre cette image pour la couverture est une façon de faire un clin d’œil aux affiliés, qui tout de suite reconnaîtront cette performance emblématique du genre. Mais c’est aussi une façon de montrer que Cosey Fanni Tutti, comme de nombreuses performeuses, musiciennes, artistes femmes, est extrêmement importante pour cette histoire. Je voulais aussi choisir un document d’époque. Ces trois photos ont été éditées sur une carte postale en 1977. Il y a donc un grain visuel qui m’intéressait ; une trame constitutive du Xerox art qui traverse très largement la scène industrielle dans l’élaboration des images.

Manon S.

L’image n’a pas été choisie au hasard, je comprends pourquoi tu l’as gardée pour la réédition anglophone.

Nicolas Ballet

Exactement. L’image a été agrandie et pour la version anglaise, avec un filtre rouge rajouté par-dessus pour montrer que c’est un livre différent avec un tiers de texte en plus et un volume iconographique plus important aussi. La version française contient 86 images, la version anglaise en a un peu plus de 500. Ce qui était d’ailleurs assez compliqué pour les demandes de droits d’auteur et de reproduction des images, mais c’est très important de faire ce travail de manière à ce que le livre puisse avoir sa propre vie.

Manon S.

A quel point ça a été ardu pour toi de réunir tous ces matériaux, ces archives…? Est-ce que ce sont des choses que tu trouves dans les bibliothèques, les librairies officielles, ou est-ce que parfois tu étais amené à aller chercher dans des endroits un peu plus inattendus pour mettre la main sur des sources inédites, ou en tout cas, qui étaient restées cachées dans certains réseaux ?

Nicolas Ballet

C’était bien sûr une vraie question, pour tenter d’exhumer ces corpus, qui étaient un peu les grands oubliés du champ d’histoire de l’art « officielle » des années 1970 et 1980.

J’ai donc contacté les artistes pour faire des entretiens avec eux, découvrir à la fois leurs fonds et des productions totalement inconnues, car des productions restent dans les tiroirs de certains musiciens, de certaines musiciennes et ne sont donc pas disponibles en ligne. Ce travail autour de sources inédites dans des archives (correspondances, œuvres inédites, documents rares) s’accompagne d’une exploration d’archives dans des institutions et de différentes bases de données sur Internet. Celle de la Fanzinothèque de Poitiers est par exemple extrêmement bien faite.

Manon S

Et souvent aussi, on est sur des artistes qui ne veulent pas forcément protéger leurs droits d’auteur et qui au contraire voudraient que leur travail contamine le plus d’esprits possible.

Nicolas Ballet

Le terme de contamination est très juste parce qu’on touche à l’idée d’administration du virus qui a largement été intégré par William Burroughs dans l’esprit de ces artistes, dans une conscience des effets délétères des sociétés de contrôle sur leur propre rapport à la consommation ou même dans leur propre existence physiologique et physique. Et comme il y a une envie de se tenir en marge du circuit institutionnel de l’art, et donc forcément de rejoindre plutôt des réseaux autonomes, autogérés – pour gagner en liberté –, la question du copyright est moins centrale. Même si aujourd’hui, évidemment que pour l’édition de ce livre, on se doit de demander les droits et de voir ce qu’en pensent avant tout les artistes. C’est un point essentiel, mais qui soulève une autre question à propos du regard qu’on peut porter sur une scène historique et de la façon dont on peut l’explorer aujourd’hui à travers des méthodes et un format très différents.

Manon S.

Quand je lisais ton livre et que je faisais des recherches, je suis tombée sur le site de John Duncan. J’étais impressionnée par la quantité de contenus qu’il publie. C’est une espèce de fourmilière, de strates de couches à s’y noyer. Je pense que t’as accès à tout son travail.

Nicolas Ballet

Ah oui exactement, il publie des photos de ses performances lorsqu’elles existent, de ses installations, historiques ou plus récentes, de son travail sonore… Comme Danny Devos le fait sur son site avec des photographies de performances et d’installations. De nombreuses sources sont en réalité publiées par les artistes eux-mêmes.

Manon S.

J’ai l’impression qu’il y a eu un engouement autour de ton livre parce que c’est assez exceptionnel qu’on voit un mouvement underground qui soit documenté au travers d’un travail tel qu’une thèse, et qui fait cet effort de recherche très, très documenté. Et en fait, en le lisant, je me suis aperçue d’une chose que je n’avais pas tant que ça conscientisé, qui est que beaucoup des artistes qui représentent cette scène sont eux-mêmes hyper informés. Il est peu question du background des artistes dans Shock Factory. Est-ce que tu peux en parler un peu ?

Nicolas Ballet

Comme il s’agit de la synthèse du mouvement, j’ai moins insisté sur les biographies des artistes, sur leur background individuel, que sur leur histoire globale en tant qu’entité, en tant que groupe. Le format adopté laissait moins de place pour cet aspect, ou alors il aurait fallu faire un autre livre. Les éléments biographiques sont passionnants, mais ça aurait demandé une approche différente.

On se rend compte que bien souvent, les musiciens, les musiciennes, performeurs, performeuses, artistes… sont aussi des théoriciens. Ils sont extrêmement en avance sur des raisonnements, des interrogations qui sont encore d’actualité aujourd’hui. À l’époque, ils proposent de déconstruire les sociétés de contrôle qui agissent à travers les technologies de l’information, mais on se limite alors aux réseaux de télévision, radiophoniques et à la presse papier. Aujourd’hui, la télévision opère toujours un certain pouvoir, bien que les plateformes de vidéos en ligne et les médias sociaux ont largement pris l’ascendant sur la diffusion de contenus dont l’« influence » altère potentiellement notre rapport à l’attention.

Manon S.

On pense souvent que les mouvements contre-culturels ou underground sont l’antithèse d’un registre savant, de l’information, de la connaissance « légitime ». Sans répondre au cas par cas, toi qui as plus une vision relativement, est-ce que ce côté « théoricien », tu le retrouves chez beaucoup de ces artistes ?

Nicolas Ballet

J’ai l’impression qu’une partie de leur combat est d’amener dans le champ de l’underground des références qui appartiennent habituellement à des cultures dites « savantes ». C’est ce fameux contraste entre high culture et low culture. Ils créent un dialogue entre les deux. À travers leurs propres intérêts, les documents, les sources qu’ils ont en main et qu’ils utilisent pour pouvoir en faire quelque chose de très différent. Nombre d’entre eux s’emparent de textes issus de domaines bien identifiés, comme ceux de Michel Foucault, ou de Guy Debord avec la question du détournement qui est essentielle dans leur pratique. Et ils ne s’approprient pas ces idées de manière anodine. Ils sont conscients des processus théoriques qu’ils tentent de matérialiser. Ce n’est pas pour rien que Genesis P-Orridge est en lien avec Brion Gysin, Antony Balch et William Burroughs… De nombreuses références similaires se retrouvent dans le parcours d’artistes industriels : « Le théâtre de la cruauté » d’Antonin Artaud, les textes de Pasolini dans sa contestation des réseaux télévisés des années 1960, etc.

Manon S.

Dans Shock Factory, tu évoques une performance où le groupe SPK a retourné un lance-flammes vers le public. Un geste qui incarne l’anti-spectacle par la mise en danger du public notamment. Est-ce que pour eux, c’était ça l’objet de leur performance ?

Nicolas Ballet

J’ai l’impression que la grande différence entre aujourd’hui et cette période historique, c’est justement ce rapport à la confrontation physique avec le public, tout comme avec la No Wave, dans le Lower East Side des années 1970, où on retrouvait le musicien James Chance qui se bastonnait avec son public. Une confrontation qu’on retrouve en effet lorsque Graeme Revell, sur scène, prend un lance-flammes conçu par Mark Pauline du collectif Survival Research Laboratories. . Si l’objectif de Revell n’est pas de blesser le public, la surenchère du choc et de la provocation peut avoir des incidences sur la sécurité des spectateurs – ce qui a été le cas lorsque le lance-flamme a atteint les vêtements d’un membre de l’audience, sans autres incidences physiques bien heureusement. Il faut aussi préciser que ces artistes étaient fascinés par la désinformation. Une tendance assez répandue consistait à exagérer certains propos ou même à inventer des idées, des éléments biographiques publiés dans des entretiens de l’époque, pour construire une mythologie autour du groupe, une image faite d’anecdotes largement diffusées au sein même de la scène industrielle. Alors oui, ce rapport à la provocation avec le public, je pense qu’à l’époque, il devait être assez intense. D’autres artistes vont bien sûr surenchérir par la suite.

Manon S.

Je pense à Chris Burden, dans les années 1970, qu’on peut voir comme un précurseur de ce genre de performance (ndlr : avec la performance du coup de fusil tiré sur lui, Shoot (1971), et une autre, TV Hijack (1972), avec une fausse séquestration, la fiction violente qui s’insinue dans la réalité…) Il y avait le côté intense où ça n’avait pas encore été fait. Pour moi, il y avait certaines idées qui n’avaient pas encore été matérialisées. D’où l’anti-spectacle aussi, vu qu’il y a beaucoup cette réflexion sur qu’est-ce que c’est que regarder. En fait, mettre un public face à une performance, et là leur retourner l’objet du spectacle contre eux, c’est faire prendre conscience à un public que le regard n’est pas neutre, que d’être en position de spectateur, c’est ce qu’on fait tous les jours à travers les médias, et qu’en fait cette position-là, elle n’est pas neutre. Donc je pense qu’à un moment, surtout à l’époque c’était important que les choses soient faites et ça ne me choque pas qu’elles aient été faites de manière assez violente.

Nicolas Ballet

Parler d’anti-spectacle est entièrement juste. C’est vrai qu’il y a cette envie de renverser la barrière entre l’interprète et le spectateur. C’était la spécialité de la scène no wave, qui s’appropriait des pratiques artistiques déjà existantes (ballet, cinéma, musique, opéra, poésie) pour les retourner sur elles-mêmes. La scène rock des années 1960 était à cet égard remise en question par l’emploi de guitares désaccordées, de rythmes de batterie saccadés et de chants criards dissonants. On retrouve cette subversion des pratiques et des rôles habituellement attribués entre spectateurs et performeurs dans certains concerts de Throbbing Gristle, lorsque le groupe tente d’effacer leur présence en disposant des miroirs en fond de scène et en braquant des projecteurs de lumière sur l’audience de manière à ce que les membres du public soit face non pas à des musiciens et des musiciennes en train de jouer – puisqu’ils ne peuvent pas les voir –, mais face à leur propre image. Les spectateurs sont comme invités sur scène. Ils peuvent entendre la prestation musicale, mais ils ne sont confrontés qu’à leur propre image. Il y a quelque chose de l’ordre de l’anti-spectacle, une nouvelle expérience à travers un inversement des rôles. Parce que le centre de la performance devient peut-être à ce moment-là le public ; l’auditeur qui est confronté à sa propre image et surtout à sa propre perception de ce qu’il est en train de vivre sur le moment.

Manon S.

Où tu situes la limite entre l’expérience et la surenchère ?

Nicolas Ballet

C’est ce qu’avait soulevé Genesis P-Orridge face à William Bennett de Whitehouse, en le confrontant à un phénomène de surenchère gratuit dans la violence, la transgression, le rapport au totalitarisme, dans tout ce qu’il y a de plus sombre et horrible dans l’histoire de l’humanité. Sachant que P-Orridge avait quand même créé, avec Throbbing Gristle, une forme de violence visuelle et sonore… Il y a tellement d’artistes qui ont exploré cette piste. Tu parlais très justement de Chris Burden à l’instant, lorsqu’il s’inflige une blessure par balle au bras pour sa performance Shoot (1971) pour révéler les aspects les plus conflictuels et délétères dans la consommation d’images violentes à la télévision américaine dans les années 1970, qui banalise la violence armée dans les rues de Los Angeles. C’est ultra violent, surtout pour l’époque, mais ça a du sens lorsque Burden explique son action. Est-ce que ce type de performance a encore du sens aujourd’hui ? C’est une question ouverte… En tout cas quand on pense à cette référence, ou à une autre de ces initiatives qui existent depuis plus de cinquante ans, la question du renouvellement des approches artistiques se pose.

Manon S.

Il y a une racine commune, explicitée dans ton livre, entre fascination et fascisme.

Nicolas Ballet

C’est Susan Sontag qui a très bien exploré la question et j’ai essayé de faire un lien entre son approche et la façon dont certains groupes industriels se sont emparés du thème du totalitarisme – processus qui interroge les rapports entre éthique et esthétique.

Le but était de puiser dans des sources théoriques déjà existantes pour pouvoir tenter de dénouer l’ensemble des problématiques liées à ce type de provocations par les artistes de la scène, qui expriment parfois une catharsis extrême par cette thématique.

Manon S.

On n’est pas toujours moralement en accord avec ce qui nous fascine. On peut tous à un moment donné ressentir une espèce de séduction pour des choses immorales ou amorales…

Nicolas Ballet

Il y a un lien direct entre l’effet de fascination et de répulsion, qui est au centre de la scène. Beaucoup d’œuvres visuelles produisent une esthétisation de l’horreur. Ces images peuvent créer un état de sidération et il est évident qu’il faut absolument prendre du recul face à ces images insoutenables, tout en prenant conscience du contexte dans lequel elles ont été pensées et créées.

Une fois que ces images sont diffusées auprès du public – même spécialisé et conçu par la scène industrielle –, elles n’appartiennent plus aux groupes, d’une certaine manière. C’est ce que constituerait l’une des limites du genre ; lorsque des images ultra-violentes ne sont plus comprises dans le contexte de création initial. Certains artistes qui ont exploré la piste d’une imagerie autoritaire pour identifier une forme de totalitarisme qui ne dirait pas ce nom, celui des médias de masse – comparaison limitée en raison des agissements d’une dictature réelle et de leurs conséquences –, ont été instrumentalisés par des factions d’extrême droite, fascinées par la culture de la violence. Ce processus doit bien sûr être souligné et étudié.

Manon S.

Est-ce que tu penses qu’il serait intéressant d’écrire un livre sur la culture visuelle des musiques industrielles de 2000 à 2025 ?

Nicolas Ballet

Bien sûr, ce qui est génial c’est de voir combien les artistes femmes se sont imposées dans les nouvelles générations. C’est un point qui a été jusqu’à présent invisibilisé pour ce qui est de la scène industrielle des années 1980. La diversité était plus grande et reconnue pour la scène no wave, composée de groupes exempts de stéréotypes de genre. Aujourd’hui, les compositions sont bien plus hybrides dans les mouvements underground. Les artistes n’hésitent pas à piocher dans des références très différentes entre musique industrielle, noise, gabber, hardcore techno et hyperpop.

Manon S.

Justement, en termes d’artistes, tu inclurais qui ?

Nicolas Ballet

Ça me fait penser à plein de projets qui me stimulent énormément. Entre Himukalt, actif depuis 2015-2016, et évidemment Pharmakon.

Il y a aussi Kavari, clairement. Je l’inclurai parce qu’elle apporte un autre regard, une production très différente par rapport au projet initial de la scène. Et en plus, elle-même va puiser dans des sources iconographiques qui correspondent bien à certains aspects occultes du mouvement. Il y a une forme de continuité très diversifiée que je trouve intéressante.

Manon S.

Pour Pharmakon, en dehors de sa musique, elle est plutôt discrète.

Nicolas Ballet

Oui, c’est vrai. Puce Mary également. Concernant le lien avec la culture visuelle, hormis ses pochettes de disque, je pense aussi au rapport à la performance, aux images qu’elle produit à travers une culture du sampling live sur scène. Il y a toujours des pochettes d’albums qui sont intéressantes à étudier, mais je ne peux pas non plus me limiter que à ça. Je pense que j’intégrerais le travail de Margaret Chardiet pour son rapport aux sons lors de ses performances, produisant un engagement corporel, une forme de chorégraphie très intéressante. Après, c’est une recherche en cours, donc… Ce travail concerne encore d’autres époques et d’autres générations. Mais c’est très stimulant, parce que ça permet de faire des liens entre une scène historique et les initiatives actuelles, tout en étudiant les différences et les évolutions.

Manon S.

J’ai le sentiment qu’il y aura toujours un regard méfiant, notamment des personnes totalement extérieures à la scène, sur l’imagerie, sur des codes, sur la musique industrielle elle-même… Je pense à un texte de Mark Fisher dans K-punk. Il analysait une série de photos de mode (« Etat d’urgence » de Steven Meisel pour Vogue, 2009) qui mettait en scène des mannequins et des agents de sécurité qui surjouant des postures humiliantes pour exploiter l’érotisme des jeux de violence et de domination. Mark Fisher décrit les photos comme « aussi gênantes que excitantes (…) parce qu’elles nous renvoient à nos affinités libidinales inavouées ». Et il disait qu’en fait on ne peut plus compter sur l’art, depuis J.G. Ballard, qui a cédé à l’hyper-réalité pour représenter le domaine de nos fantasmes. Sauf qu’on ne peut pas soustraire le fait que nos fantasmes, la plupart du temps, ne se calquent pas sur des choses hyper morales, politiquement correctes et bien pensantes. Et du coup, si tu n’as plus personne pour représenter ça, un autre gouffre se crée. Il considérait que cette série de photos pour la fashion a fait ce que l’art n’oserait plus faire, parce que généralement les artistes préfèrent documenter la réalité “sociale’ ou s’inscrire dans d’autres démarches comme la dénonciation, alors il n’y a plus que la haute couture demeurerait le dernier bastion de l’Apparence et du Fantasme…

Nicolas Ballet

Oui, c’est vrai que toutes ces performances limites jouent précisément avec le rapport affectif qu’on a face à l’image insoutenable, mais aussi avec certains principes qui sont complètement dépassés dans le cas de certaines performances.

Manon S.

Pour toi, la musique industrielle, c’est plutôt l’énergie agitée du désespoir qui trompe son désoeuvrement ou l’énergie positive de la construction d’une alternative ?

Nicolas Ballet

Ce n’est pas une question facile. En réalité, j’ai l’impression que c’est un mélange des deux formulations : l’énergie agitée du désespoir pour la construction d’une alternative. C’est un peu ce qu’on retrouvait par exemple avec Einstürzende Neubauten ou Test Dept. Des groupes de la seconde vague des musiques industrielles qui émergent au début des années 1980, chez qui il y a vraiment cette volonté de construire un nouveau modèle social à travers les ruines des anciens modèles. Ce n’est pas pour rien que les membres de Test Dept. s’affirment comme étant « groupe de gauche » ; ils sont extrêmement engagés de ce côté-là et tentent de faire quelque chose par le son et la performance, pour éveiller les consciences autour d’enjeux sociaux. Il y a une énergie, à mon sens, très positive, à jouer avec le bruit et des univers en déclin. Ce n’est pas systématiquement le cas, mais j’ai l’impression que de manière générale, on peut dire ça. Même au travers de thèmes très sombres.

Manon S.

Pour arranger le monde, toi personnellement, tu ferais appel à un médecin, à un prophète ou à un pyromane ?

Nicolas

Je dirais le médecin.

Manon S.

Est-ce qu’il y a un bruit que tu as en horreur, genre le tic-tac d’une horloge ?

Nicolas Ballet

Les sons d’ASMR.

Manon S.

Ça va, du coup, c’est pas des bruits que tu vas retrouver dans la situation quotidienne, faut juste que t’évites ces contextes.

Nicolas Ballet

Alors, dans la situation quotidienne, je dirais qu’en fait, bizarrement, non. Ou alors c’est logique parce qu’on écoute, toi et moi, tellement de bruits divers et variés qu’on est un peu habitués à un spectre sonore très large.

Manon S.

Je suis très très sensible au bruit, ce qui fait que justement je vais me sentir bien quand je suis plongée dans un environnement saturé de bruit. Ça devient enveloppant. Ça concentre mon attention sur quelque chose alors que dans l’environnement quotidien il y a plein de sons que je ne supporte pas.

Nicolas Ballet

Dans les scènes bruitistes, il y a aussi un effet de confort produit et voulu par les musiciens et musiciennes. On parle plus d’un confort par le bruit que d’une douleur. C’est un phénomène qu’on a tendance à oublier dans les analyses du bruit.

Manon S.

Et dernière question. Une image que tu voudrais ne plus jamais avoir à regarder.

Nicolas Ballet

Tout de suite, quand tu m’en as parlé, je revoyais ces images que certains des artistes de la scène industrielle avaient tiré de manuels d’histoire, de camps de concentration, les corps décharnés… Là, vraiment, je n’ai jamais vu l’intérêt de montrer ces images-là, sachant l’horreur de cette histoire, qu’il ne faut en aucun cas oublier, mais faut-il vraiment les montrer… c’est une question complexe.

Manon S.

Ce sont des images qui exigent un contexte de regard.

Nicolas Ballet

C’est la question que s’était posé Claude Lanzmann lorsqu’il préparait son film Shoah (1985). Que peut-on montrer face à cette histoire et comment ? Évidemment qu’il faut en parler. C’est ce pouvoir de mémoire qu’il faut transmettre de génération en génération. Mais dans cette transmission, que faut-il montrer ? Sans tomber dans un effet de sensationnalisme, ou en tout cas d’un certain voyeurisme de l’horreur.